Der Wandelgrund

Es gibt einen zauberhaften Ort in Dresden, der noch wenigen Menschen bekannt ist. Doch das kann sich bald ändern. Am Rand von Dresden, in Naußlitz, liegt der Wandelgrund: ein kleiner und effizienter Hof, der früher „Wiesengrund“ hieß und vom Kleinbauern Ludewig nach dem Gärtnerhofkonzept bewirtschaftet wurde. Heute führen Ludwig Stephan und Lena Sophie Gauß das rund zweieinhalb Hektar große Areal als ökologischen Mischbetrieb mit Hühnern, Schafen, Obstbäumen, Gemüsebeeten und mehrjährigem Roggen weiter. Schulklassen, Hühnerpat:innen und Nachbar:innen erleben hier, wie auf kleiner Fläche eine vielfältige Landwirtschaft entstehen kann. Bei meinem Besuch zur Hofladeneröffnung hatte ich das Gefühl, gleichzeitig in die Vergangenheit und in eine mögliche Zukunft der Landwirtschaft zu schauen – ein Ort, der wirkt, als sei er ein Stück aus der Zeit gefallen.

There is a magical place in Dresden that only few people know about yet. That might soon change. On the edge of the city, in the district of Naußlitz, lies “Wandelgrund”: a small and efficient farm that used to be called “Wiesengrund” and was run by a smallholder named Ludewig according to the traditional “Gärtnerhof” concept. Today, Ludwig Stephan and Lena Sophie Gauß manage the roughly two-and-a-half-hectare site as an organic mixed farm with chickens, sheep, fruit trees, vegetable beds and even perennial rye. School classes, chicken sponsors and neighbours experience how diverse agriculture can be on a small piece of land. When I visited for the opening of the farm shop, it felt as if I was looking into the past and at the same time into a possible future of agriculture – a place that seems to have fallen out of time.

Gallery

Mehr als ein Hof: Warum man den Wandelgrund kennen sollte

Vom Wiesengrund zum Wandelgrund

Der Wandelgrund liegt etwas abseits der Saalhausener Straße, nur über einen Feldweg erreichbar. Das Gelände umfasst rund zweieinhalb Hektar mit Wohnhaus, Wirtschaftsgebäuden, Stallungen, Obstwiesen, Gemüsebeeten und kleinen Getreideparzellen, auf denen unter anderem mehrjähriger Roggen steht. Historisch geht der Ort auf den „Wiesengrund“ zurück, einen nach dem Gärtnerhofkonzept geführten Kleinbauernhof, der zu DDR‑Zeiten und darüber hinaus von der Familie Ludewig bewirtschaftet wurde.

Der Mann, der diesen Hof prägte, fand einst eine Lücke im System: Im Sommer arbeitete die Familie auf den Feldern, im Winter entstanden nach und nach neue Gebäude, die bis heute das Ensemble bestimmen. Nach seinem Tod suchten die Erben Menschen, die das Grundstück weiter ökologisch bewirtschaften wollten – so kamen Ludwig und Lena ins Spiel, die 2023 einen Pachtvertrag unterschrieben und den Ort in „Wandelgrund“ umbenannten.

Eine Biografie, die zurückkehrt

Für Ludwig ist der Wandelgrund eine Rückkehr: Er ist in der Nähe aufgewachsen und war als Drittklässler selbst im Landwirtschaftspraktikum der Dresdner Waldorfschule auf diesem Hof, damals noch beim alten Herrn Ludewig. Später studierte er Agrarwissenschaften in Halle, suchte nach Alternativen zur konventionellen Lehre und vertiefte sich in Schweden in Agrarökologie. Als er durch Bekannte vom anstehenden Generationswechsel im Wiesengrund erfuhr, schrieb er im sprichwörtlich richtigen Moment eine E‑Mail – aus dieser E‑Mail entwickelte sich die Hofübergabe, aus dem Wiesengrund der Wandelgrund.

Lena bringt ihre Erfahrungen vom Land aus Baden‑Württemberg mit, wo ihr Großvater einer der letzten Landwirte im Dorf war. Beide haben mit dem Wandelgrund keinen romantischen Nebenort geschaffen, sondern ihren Lebensmittelpunkt: Haus, Kind, Hof – und den Anspruch, Landwirtschaft, Bildung, Kunst und Kultur an einem Ort zu verbinden.

Landwirtschaft auf kleiner Fläche

Heute ist der Wandelgrund ein ökologischer Mischbetrieb, der zeigt, was auf begrenzter Fläche möglich ist. Auf den Feldern wachsen Roggen, Weizen, Einkorn, Erbsen und verschiedene Gemüsearten wie Kartoffeln, Rote und Gelbe Bete, Möhren, Zwiebeln, Bohnen, Zucchini, Kürbis und Mais; dazu kommen Obstbäume mit Äpfeln, Birnen, Pflaumen, Renekloden sowie zahlreiche Beerensträucher.

Besonders ins Auge fällt der mehrjährige Roggen, dessen dichter Bestand von einer vielfältigen Begleitflora durchzogen ist. Ludwig hat dazu ein Forschungsprojekt mit der HTW Dresden initiiert, in dem es um die Chancen mehrjähriger Getreide für Bodenfruchtbarkeit, Ertrag und Arbeitsaufwand geht.

Den alten Ferguson‑Mähdrescher hat Ludwig von seinen Großeltern bekommen – eine Maschine, mit der er schon als Kind auf dem Schoss des Großvaters mitgefahren ist. Er holte sie aus dem Erzgebirge nach Dresden. Der Ferguson passt perfekt in dieses Bild: eine Maschine, deren Größe und Technik zu einem kleinen, vielfältigen Betrieb passen, nicht zu tausenden Hektar Monokultur. Sie ist ein Werkzeug, das Generationen verbindet und Wissen bewahrt.

An einem heißen Sommertag durfte ich erleben, wie Ludwig mit dieser Maschine das Getreide dreschte. Etwa die Hälfte des Feldes war eingeholt, als die Maschine plötzlich in der prallen Sonne stehen blieb – ein technisches Problem mitten im Getreide. Auf großen Feldern mit modernen Maschinen hätte dies bedeutet: einen Spezialisten anrufen, die Maschine abschleppen oder eine Ersatzmaschine anfordern – aufwendig und teuer. Ludwig hingegen lief in wenigen Minuten hinunter in seine Werkstatt und kam mit dem passenden Werkzeug zurück. Er musste nur warten, bis die Maschine sich ein wenig abgekühlt hatte, bevor er die Reparatur in der Hitze vornehmen konnte. Mit ruhiger Hand und großer Erfahrung brachte er die alte Ferguson wieder zum Laufen.

Die Hitze offenbarte zwei Dinge: erstens, dass der Besitz einer eigenen Werkstatt und tiefe Maschinenkenntnis –eine Form von Unabhängigkeit und Resilienz ist, die große Betriebe nicht haben. Zweitens zeigt es, wie sehr die alte Technologie zu diesem Hof passt. Ein lebendiges Museum. Doch beim Zusehen fragte ich mich auch: Wie wird die Landwirtschaft aussehen, wenn es immer heißer wird? Wird es in 50 Jahren noch Landwirtschaft geben oder zieht die Landwirtschaft um, in gekühlten und LED-beleuchteten Fabrikhäusern?

Bemerkenswert ist auch das Netzwerk, in dem Ludwig sich bewegt: Ferguson-Fahrer tauschen weltweit Wissen und Material aus. Diese Maschinen gibt es kaum noch in Deutschland und Europa, doch die Community dahinter ist lebendig. Das ist eine Form von Zusammenhalt und gegenseitiger Hilfe, die man von den großen Agrarkonzernen nicht behaupten kann.

Tiere, Bäume und Bienen als Mitbewohner

Zur Landwirtschaft gehört hier immer auch Tierhaltung: Auf den Wiesen zwischen den Bäumen weiden Schafe, die als Landschaftspfleger und zugleich als Bildungsanlass dienen. Besonders sind die Dresdner Hühner – eine in den 1950er‑Jahren in der Region gezüchtete Zweinutzungsrasse, die Eier legt und zugleich Fleisch ansetzt. Im Agroforstsystem unter Obstbäumen finden sie Schatten, Schutz und Futter, während ihre Bewegung und ihr Mist den Boden beleben.

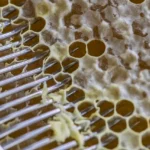

Zwischen Obstbäumen und Beeten stehen am Wandelgrund auch mehrere Bienenstöcke, die an einem heißen Sommertag zur Bühne für eine kleine Honigernte wurden, die ich mit meiner Tochter miterleben durfte. Während ein Imker die Waben vorsichtig aus dem Bienenstock hob und in das kleine Schleuderhäuschen trug, stand meine Tochter ein paar Meter entfernt zwischen den Brombeersträuchern und naschte Beeren – sicher, aber mitten im Geschehen. Drinnen erklärte Ludwig ihr geduldig, wie die Honigschleuder funktioniert, warum die entdeckelten Waben erst mit einer speziellen Gabel geöffnet werden und wieso es sich beim Drehen der Trommel anhört, als würde draußen ein Sommerregen einsetzen. Als der erste goldene Honig an der Wand der Trommel hinunterlief, durften wir probieren: Er schmeckte dichter, süßer, intensiver als jeder Honig aus dem Glas im Supermarkt und hätte an diesem heißen Tag perfekt auf eine Kugel Eis gepasst. Gleichzeitig wurde klar: Die Bienen sind hier nicht nur Honiglieferanten, sondern wichtige Mitarbeiterinnen für die Bestäubung der Bäume und Sträucher, die den Wandelgrund so fruchtbar machen.

Lernen, zeigen, diskutieren

Der Wandelgrund versteht sich nicht in erster Linie als Produktionsbetrieb, sondern als Ort des Zeigens und Lernens. Ludwig sagt selbst, dass es auf dieser Fläche schwer wäre, allein über den Verkauf von Produkten zwei Einkommen zu finanzieren – dafür bräuchte es eine andere Art von Effizienz, mehr Technik, längere Öffnungszeiten. Stattdessen setzen er und Lena darauf, Vielfalt sichtbar zu machen: Tomaten, die in Roggenmulch wachsen, Kartoffeln, die mit viel Handarbeit und Schulklassen angebaut werden, Hühner, die unter Obstbäumen laufen.

In Zusammenarbeit mit der Dresdner Waldorfschule bauen Schülerinnen und Schüler einen mobilen Hühnerstall und erleben den Weg vom Ei bis zum fertigen Stall. Über Hühnerpatenschaften können Menschen aus der Stadt Verantwortung für Tiere übernehmen und regelmäßig Eier abholen, ohne selbst einen Stall im Garten zu haben. Führungen, Kurse zum Imkern oder zum Bau von Holzrechen sowie Veranstaltungen des Vereins Werk Wandel Dresden machen den Hof nach und nach zu einem öffentlichen Lernort.

Ein Hof als Frage an die Stadt

Wer vom Wandelgrund wieder hinunter in die Stadt fährt, nimmt mehr mit als einen Beutel Gemüse oder Eier. Der Hof wirft stille Fragen auf: Wie viel Fläche braucht ein Mensch, um gut versorgt zu sein? Welche Kosten stecken wirklich in unserem Essen – auch die, die wir über Klimafolgen und Gesundheit bezahlen? Und wie sähe eine Stadt aus, in der solche kleinen, vielfältigen Höfe nicht Ausnahme, sondern selbstverständlicher Teil der Versorgung wären?

Für Ludwig und Lena bleibt der Alltag dabei ein Balanceakt zwischen Idealismus und wirtschaftlicher Realität. Sie sind Anfang 30, haben eine Familie gegründet, einen Hof übernommen und bauen sich gerade ihren Lebensort auf – mit viel Freiheit, aber auch mit der Verantwortung, dass am Ende des Monats genug Geld da ist. Der Wandelgrund zeigt, wie viel auf kleiner Fläche möglich ist, und stellt gleichzeitig die Frage, welche Art von Landwirtschaft wir als Gesellschaft unterstützen wollen.

Vielleicht wird dieser Ort in ein paar Jahren kein Geheimtipp mehr sein. Doch gerade jetzt, wo noch nicht jede:r den Weg durch das Tor kennt, lässt sich hier etwas beobachten, das selten geworden ist: wie ein Hof mit seiner Geschichte nicht zum Museum wird, sondern in neuen Händen weiterlebt

More than a farm: Why you should know Wandelgrund

From Wiesengrund to Wandelgrund

Wandelgrund lies slightly off Saalhausener Straße, behind a rusty gate, accessible only via a dirt track. The site covers about two and a half hectares with a farmhouse, utility buildings, barns, orchards, vegetable plots and small grain fields, where perennial rye is growing among other crops. Historically, the place goes back to “Wiesengrund”, a small “Gärtnerhof”-type farm that was managed by the Ludewig family during the GDR period and beyond.

The farmer who shaped this place once found a loophole in the system: in summer, the family worked the fields, in winter they gradually added new buildings, which still define the ensemble today. After his death, the heirs looked for people who would continue to farm the land organically – this is how Ludwig and Lena came into the picture, signed a lease contract in 2023 and renamed the place “Wandelgrund”.

A biography that comes back home

For Ludwig, Wandelgrund is a kind of homecoming: he grew up nearby and, as a third-grader at the Waldorf School in Dresden, did his agricultural internship on this very farm, back then still with old Mr Ludewig. Later he studied agricultural sciences in Halle, searched for alternatives to conventional teaching and went on to study agroecology in Sweden. When he heard from friends about the upcoming change of generations at Wiesengrund, he wrote an e-mail at exactly the right moment – from that e-mail the farm transfer evolved, and Wiesengrund became Wandelgrund.

Lena brings her own experience from rural Baden-Württemberg, where her grandfather was one of the last farmers in the village. Together, they have not created a romantic side project, but their centre of life: a house, a child, a farm – and the ambition to combine agriculture, education, art and culture in one place.

Agriculture on a Small Scale

Today, Wandelgrund is an organic mixed farm that demonstrates what is possible on limited land. The fields grow rye, wheat, einkorn, peas, and various vegetables such as potatoes, red and golden beets, carrots, onions, beans, zucchini, squash, and corn; there are also fruit trees bearing apples, pears, plums, and nectarines, as well as numerous berry bushes.

What immediately stands out is the perennial rye, its dense stand interwoven with diverse accompanying flora. Ludwig has initiated a research project with HTW Dresden exploring the potential of perennial grains for soil fertility, yield, and labor efficiency.

Ludwig inherited the old Ferguson combine harvester from his grandparents – a machine he rode on as a child, sitting on his grandfather’s lap. He brought it from the Ore Mountains to Dresden. The Ferguson fits perfectly into this picture: a machine whose size and technology are suited to a small, diverse farming operation, not to thousands of hectares of monoculture. It is a tool that connects generations and preserves knowledge.

On a hot summer day, I had the opportunity to witness Ludwig harvesting grain with this machine. About half the field had been harvested when the machine suddenly stopped in the blazing sun – a technical problem in the middle of the grain field. On large farms with modern machinery, this would have meant calling in a specialist, having the machine towed away, or requesting a replacement – costly and time-consuming. Ludwig, however, ran down to his workshop in just a few minutes and returned with the right tools. He only had to wait until the machine had cooled down somewhat before he could carry out the repair in the heat. With a steady hand and great experience, he got the old Ferguson running again.

The heat revealed two things: first, that owning one’s own workshop and having deep mechanical knowledge – a form of independence and resilience – is something large operations don’t have. Second, it shows how perfectly the old technology suits this farm. A living museum. Yet as I watched, I also found myself wondering: What will agriculture look like when it keeps getting hotter? Will there still be agriculture in 50 years, or will farming move into cooled and LED-lit factory buildings?

Also remarkable is the network Ludwig is part of: Ferguson operators worldwide share knowledge and parts. These machines are rarely found in Germany and Europe anymore, yet the community behind them is thriving. It is a form of solidarity and mutual aid that cannot be said of large agricultural corporations.

Animals, trees and bees as co‑workers

Here, livestock is always part of the farming system: sheep graze between the trees, acting both as landscape managers and as an educational attraction. A special feature are the “Dresdner Hühner” – a dual‑purpose chicken breed developed in the region in the 1950s that lays eggs and also puts on enough meat for the pot. In an agroforestry setup under fruit trees they find shade, shelter and feed, while their movement and manure help to enliven the soil.

Between fruit trees and beds there are also several beehives which became the stage for a small honey harvest on a hot summer’s day that I was able to experience with my daughter. While a beekeeper carefully lifted the frames from the hive and carried them into the small extraction shed, my daughter stood a few metres away among the blackberry bushes, eating berries – safe, yet right in the middle of the action. Inside, Ludwig patiently explained how the honey extractor works, why the uncapped combs are first opened with a special fork and why the turning drum sounds like summer rain outside. When the first golden honey ran down the inside of the drum, we were allowed to taste it: it was denser, sweeter, more intense than any honey from a supermarket jar and would have been perfect on a scoop of ice cream that hot day. At the same time it became clear that the bees are not just honey suppliers, but important co‑workers, pollinating the trees and shrubs that make Wandelgrund so productive.

Learning, showing, discussing

Wandelgrund does not primarily see itself as a production farm, but as a place for showing and learning. Ludwig openly says that on this area it would be hard to finance two full incomes just through product sales – that would call for a very different idea of efficiency, more technology, longer opening hours. Instead, he and Lena focus on making diversity visible: tomatoes growing in rye mulch, potatoes planted with a lot of hand work and school classes, chickens roaming under fruit trees.

Links

Wandelgrund

Jeden Donnerstag und Freitag Saisonales Obst & Gemüse im Hoflädchen ziwschen 15:00-17:30 Uhr

Saalhausener Str. 64, 01159 Dresden hallo@wandelgrund.org

Vorwerk Podemus

Am westlichen Rand von Dresden, dort, wo die Stadt langsam in Felder, Wiesen übergeht, liegt das Vorwerk Podemus. Höfe statt Betonklötze, Kühe statt Autos, Mist statt Chemiecocktail, Handwerk statt Agrarfabrik – und mittendrin Bernhard Probst, der diesen Hof in eine konsequent ökologische Zukunft führt. Podemus wirkt auf den ersten Blick wie ein Bilderbuchhof mit Laden, Tieren und Blick über die Landschaft. Doch wer genauer hinschaut, sieht: Hier wird nicht Romantik inszeniert, sondern an einer anderen Form von Landwirtschaft gearbeitet – mit Boden unter den Fingernägeln, klarem politischem Bewusstsein und einer langen Familiengeschichte im Rücken.

On the western edge of Dresden, where the city slowly fades into fields and meadows, lies Vorwerk Podemus. Farmyards instead of concrete blocks, cows instead of cars, manure instead of chemical cocktails, craftsmanship instead of agri factory – and right in the middle of it all, Bernhard Probst, who is leading this farm into a consistently ecological future. At first glance, Podemus looks like a picture book farm with shop, animals and views across the landscape. But a closer look reveals: this is not about staging rustic romance, it is about building a different kind of agriculture – with soil under the fingernails, clear political awareness and a long family history in the background.

Gallery

Wandel wächst am Stadtrand von Dresden – Das Vorwerk Podemus

Ein Hof mit starken Wurzeln

Die Geschichte beginnt nicht erst mit Bernhard, sondern mit seinen Eltern: Beide promovierte Bodenkundler, vertrieben durch Enteignung und Zwangskollektivierung in der DDR, als bäuerliche Betriebe über 100 Hektar schlicht „verschwanden“ und in Großstrukturen überführt wurden. Die Zerstörung der kleinteiligen Landschaft – Hecken weg, riesige Schläge, neue Ställe wie Fremdkörper im Dorf – hat sich tief ins Familiengedächtnis eingebrannt. Als die Familie nach der Wende in Podemus neu anfängt, ist klar: Wenn hier wieder Landwirtschaft betrieben wird, dann anders – mit Respekt vor dem Boden, mit Blick auf Biodiversität und mit dem Ziel, einen bäuerlichen Betrieb im besten Sinne wiederzubeleben.

Podemus ist heute ein Bio-Milchvieh- und Ackerbaubetrieb mit eigener Hofmolkerei, Fleischerei und Hofmarkt, dazu beliefern sie Bioläden in der Region. Die Wertschöpfungskette verläuft kurz und durchsichtig: vom Feld zur Kuh, von der Kuh in die Molkerei, von dort in die Regale – ohne Umwege über anonyme Großstrukturen.

„Öko“ als Handwerk und Denksport

Wer Bernhard Probst zuhört, merkt schnell: Hier spricht keiner, der sich über „gute Gefühle“ definiert. Er betont, dass er eine ganz klassische landwirtschaftliche Ausbildung durchlaufen hat – und hält das für unverzichtbar, gerade im Ökolandbau. Viele Betriebe, sagt er, scheitern nicht an der Idee, sondern am Handwerk: an Fruchtfolgen, an Stallmanagement, an der nüchternen Realität von Arbeit, Risiko und Wetter.

Konventionelle Landwirtschaft beschreibt er ohne Häme, aber mit Klarheit: Wer Raps, Weizen, Gerste im engen Takt hintereinander anbaut, kann sich oft auf Schema-F-Programme verlassen – Pflanzenschutzmittelberater, die zugleich Verkäufer sind, liefern Rezepte, die „zu 90, 99 Prozent zum Erfolg führen“. Nicht trivial, aber berechenbar. Im Ökolandbau funktioniert das nicht.

Ein Beispiel, an dem sich seine Haltung zeigt, sind Disteln und Quecken – Leitunkräuter, die sich nicht mit einem Spritzdurchgang erledigen lassen. Einen queckenfreien Acker erreicht man nur, wenn über mehrere Jahre hinweg fast alles stimmt: Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Zeitpunkt der Arbeiten. „Alles richtig machen geht nicht“, sagt er, und das ist kein resignierter Satz, sondern die Beschreibung einer Arbeit, die intellektuell bleibt: Die Pflanze macht nicht, was der Mensch will, sondern was sie selbst will. Landwirtschaft wird zur dauernden Auseinandersetzung mit einem lebendigen System, nicht zum Abarbeiten von Checklisten.

Wenn gute Praxis auf absurde Regeln trifft

Besonders eindrücklich wird die Geschichte dort, wo sich fachlich sinnvolle Praxis und starre Regelwerke ineinander verkeilen. Auf den Grünlandflächen rund um Podemus hat der Betrieb über die Jahre eine hohe Artenvielfalt aufgebaut: durch wechselnde Beweidung, frühe „Vorweide“, keine Entwurmung der Kühe, keinen Herbizideinsatz – kurz: durch gutes, bodennahes Management statt „Biodiversität auf dem Papier“.

Das Ergebnis: Wiesen mit vielen sogenannten Kennarten, also Pflanzen, die als Indikatoren für hohe Biodiversität gelten. Genau diese Vielfalt löst jedoch eine paradoxe Rechtsfolge aus: Weil die Wiesen so artenreich sind, greifen besonders strenge Naturschutzauflagen. Statt weiterhin naturnah zu beweiden, soll ein Teil der Flächen nur noch spät im Jahr gemäht und das Mahdgut händisch abgeräumt werden – eine Nutzung, die zwar formal „schützt“, praktisch aber mittelfristig zu weniger Arten führen würde. Die Kühe, die diese Biodiversität erst möglich gemacht haben, dürfen aus Naturschutzgründen nicht mehr auf die Fläche. Maschinen sind erlaubt, Weidetiere nicht.

Bernhard beschreibt das als absurd – und mit ihm das Dresdner Umweltamt, das die Wiesen als Hotspot der Biodiversität anerkennt. Hier wird deutlich, wie sehr Landwirtschaft, Umweltrecht und Förderlogik oft aneinander vorbeilaufen: Ein Betrieb, der genau das tut, was in Sonntagsreden gefordert wird – Boden fruchtbar halten, Artenvielfalt fördern, Tiere artgerecht halten –, gerät in Konflikt mit Regeln, die nicht zwischen Theorie und funktionierender Praxis unterscheiden.

Ähnlich widersprüchlich ist die Einstufung von Flächen in sogenannte rote Gebiete: Weil an einem Messpunkt im Einzugsgebiet erhöhte Stickstoffwerte registriert wurden, muss auch Podemus zusätzliche Proben nehmen und umfangreich dokumentieren – obwohl der Betrieb seit Jahren nachweislich mit Nährstoffdefizit arbeitet und technisch kaum überdüngen könnte. Der Effekt auf die Wasserqualität ist gleich null, der Effekt auf Arbeitszeit und Bürobelastung immens.

Klimawandel im Heu: Wie sich das Wetter anfühlt

Ein anderer Strang der Geschichte erzählt den Klimawandel nicht mit Diagrammen, sondern mit Heugabeln. Bernhard erinnert sich an die 1990er Jahre: „Elefantengras“-hohes Futter, Wiesen, auf denen man mit dem Jungvieh kaum hinterherkam, häufige Regenfälle, Heu machen als nervenaufreibende Wettlaufaktion gegen das nächste Tiefdruckgebiet. Heute dominiert „Kurzrasenweide“ – der erste Schnitt ist meist gut, der zweite oft „nix“.

Was in Klimaberichten als Trockenjahr auftaucht, bedeutet auf dem Hof: weniger Futter, mehr Zukauf, mehr Risiko. Die Ernte ist nicht mehr Kampf gegen zu viel Nässe, sondern gegen die ausbleibende. Maschinen und Technik lassen sich anpassen, aber die grundlegende Frage bleibt: Wie kann Landwirtschaft unter diesen Bedingungen so betrieben werden, dass Böden nicht auslaugen, Tiere gut versorgt sind und Betriebe wirtschaftlich überleben?

Öko-Betriebe wie Podemus setzen hier auf Leguminosen (Klee, Luzerne) im Feldfutterbau, Mist als organischen Dünger und vielfältige Fruchtfolgen, um die Böden resilient zu halten. Das ist aufwendiger als ein enger Mais-Weizen-Rhythmus, aber es stabilisiert die Flächen – und damit auch die regionale Versorgung.

Öko als Mehrwert für den ländlichen Raum

Podemus ist nicht nur ein Produktionsbetrieb, sondern Teil eines größeren Gefüges im ländlichen Raum. Öko-Betriebe wie dieser schaffen im Schnitt mehr Arbeitsplätze pro 100 Hektar als konventionelle Großbetriebe, die durch Rationalisierung und große Maschinen Arbeitskräfte einsparen. Wertschöpfung bleibt in der Region, weil Verarbeitung – Milch, Fleisch, teils auch weitere Produkte – auf dem Hof oder in eigenen Strukturen stattfindet.

Gleichzeitig leisten solche Betriebe messbare Gemeinwohl-Beiträge: bessere Wasserinfiltration, weniger Nitratauswaschung, geringere Treibhausgasemissionen pro Fläche, deutlich höhere Artenvielfalt auf Acker- und Grünland. Das klingt abstrakt, wird aber sehr konkret, wenn man sich klarmacht: Hier entsteht eine Landschaft, in der Kinder noch verschiedene Wiesenblumen sehen, Insekten summen und Bodenlebewesen ungestörter arbeiten können.

Essen als politische Entscheidung

Am Ende ist die Geschichte von Podemus und Bernhard Probst auch eine Einladung, das eigene Essverhalten neu zu betrachten. Wer im Hofladen einkauft oder Produkte aus dem Betrieb in Dresdner Bioläden findet, kauft nicht nur Milch, Käse oder Fleisch – sondern unterstützt eine bestimmte Art, mit Boden, Tieren und Menschen umzugehen.

Die zentrale Botschaft lautet: Ein Hof wie Podemus ist kein nostalgischer Rückzugsort, sondern ein Labor für die Zukunft der Landwirtschaft. Er zeigt, dass es möglich ist, auf hohem fachlichen Niveau, ökologisch konsequent, regional orientiert und wirtschaftlich tragfähig zu arbeiten – trotz Bürokratie, trotz politischer Widersprüche, trotz Klimastress.

Wer diese Geschichte liest, muss kein Öko-Freak werden. Aber vielleicht bleibt beim nächsten Einkauf die Frage hängen: Wer profitiert von meinem Geld – anonyme Agrarkonzerne oder Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen? Und welche Landschaft, welche Höfe, welche Arbeitsbedingungen möchte ich mit jedem Einkaufszettel mitfinanzieren? Podemus gibt darauf eine sehr konkrete, sehr bodenständige, aber auch sehr inspirierende Antwort.

Growing Change at the Edge of the City Dresden

A farm with a long memory

The story does not begin with Bernhard, but with his parents: both of them PhD soil scientists, driven out by expropriation and forced collectivisation in the GDR, when family farms over 100 hectares simply “disappeared” and were merged into large units. The destruction of the small‑scale landscape – hedges removed, huge fields, new barns like foreign bodies in the villages – has burned itself deeply into the family’s memory. When the family starts again in Podemus after reunification, one thing is clear: if farming returns here, it will be different – with respect for the soil, with an eye on biodiversity and with the aim of reviving a truly peasant farm.

Today Podemus is an organic dairy and arable farm with its own creamery, butchery and farm shop, and it also supplies organic shops in the region. The value chain is short and transparent: from field to cow, from cow to dairy, from there to the shelves – without detours through anonymous large structures.

“Organic” as craft and mental challenge

Anyone who listens to Bernhard Probst quickly realises: this is not someone who defines himself through “good vibes”. He emphasises that he went through a very traditional agricultural training – and considers that indispensable, especially in organic farming. Many farms, he says, do not fail because of the idea, but because of the craft: crop rotations, stable management, and the sober reality of labour, risk and weather.

He describes conventional agriculture without malice, but with clarity: those who grow rapeseed, wheat and barley in tight succession can often rely on off‑the‑shelf programmes – crop protection advisers, who are also the sellers, provide recipes that “lead to success in 90, 99 percent of cases”. Not trivial, but predictable. Organic farming does not work like that.

One example that reveals his attitude are thistles and couch grass – key weeds that cannot be dealt with in a single spray pass. You only get a field free of couch grass if almost everything is done right over several years: crop rotation, soil cultivation, timing of operations. “You can’t get everything right,” he says – and that is not a resigned statement, but a description of work that remains intellectually demanding: the plant does not do what the human wants, but what it wants. Farming becomes a continuous engagement with a living system, not the ticking off of checklists.

When good practice collides with absurd rules

The story becomes particularly striking where technically sound practice and rigid regulations collide. On the grassland around Podemus, the farm has built up high biodiversity over the years: through changing grazing, early “pre‑grazing”, no worming of the cows, no herbicides – in short: through good, soil‑based management instead of “biodiversity on paper”.

The result: meadows with many so‑called indicator species, plants that are recognised as signs of high biodiversity. Yet this very diversity triggers a paradoxical legal consequence: because the meadows are so species‑rich, particularly strict nature conservation rules apply. Instead of continuing close‑to‑nature grazing, part of the land is supposed to be cut only late in the year and the cut material removed by hand – a use that formally “protects” the area, but in practice would lead to fewer species in the medium term. The cows that made this biodiversity possible in the first place are no longer allowed on the land for conservation reasons. Machines are permitted, grazing animals are not.

Bernhard calls this absurd – and so does the Dresden environmental authority, which recognises the meadows as a biodiversity hotspot. Here it becomes clear how agriculture, environmental law and subsidy logic often work past each other: a farm that does exactly what politicians demand in Sunday speeches – keep soil fertile, support biodiversity, ensure animal welfare – ends up in conflict with rules that do not distinguish between theory and functioning practice.

The classification of fields as so‑called “red zones” is similarly contradictory: because elevated nitrogen levels were measured at a single monitoring point in the catchment area, Podemus must also take extra samples and provide extensive documentation – although the farm has demonstrably been operating with a nutrient deficit for years and technically could hardly over‑fertilise. The effect on water quality is effectively zero; the effect on working time and office workload is enormous.

Climate change in the hay: what weather feels like

Another strand of the story tells the tale of climate change not with graphs, but with hay forks. Bernhard remembers the 1990s: forage as high as “elephant grass”, meadows where you could barely keep up with the young cattle, frequent rain, haymaking as a nerve‑wracking race against the next low‑pressure system. Today, “short‑grazed pasture” dominates – the first cut is usually good, the second often “nothing”.

What appears in climate reports as a “dry year” means on the farm: less feed, more purchases, more risk. Harvest is no longer a battle against too much moisture, but against the lack of it. Machinery and technology can be adapted, but the fundamental question remains: how can farming be done under these conditions so that soils are not exhausted, animals are well supplied and farms survive economically?

Organic farms like Podemus rely on legumes (clover, lucerne) in fodder crops, manure as organic fertiliser and diverse crop rotations to keep soils resilient. It is more labour‑intensive than a narrow maize‑wheat rhythm, but it stabilises the fields – and with them regional food security.

Organic as added value for rural areas

Podemus is not just a production unit, but part of a larger fabric in the rural region. Organic farms like this create on average more jobs per 100 hectares than large conventional operations that replace labour with ever bigger machines. Value creation stays in the region because processing – milk, meat and some other products – takes place on the farm or within its own structures.

At the same time, such farms provide measurable public benefits: better water infiltration, less nitrate leaching, lower greenhouse gas emissions per hectare, significantly higher biodiversity on arable and grassland. That may sound abstract, but it becomes very concrete when you realise: this is a landscape where children can still see different meadow flowers, hear insects buzzing and know that soil life can do its work with less disturbance.

Food as a political choice

In the end, the story of Podemus and Bernhard Probst is also an invitation to rethink one’s own eating habits. Anyone who shops at the farm shop or buys products from the farm in Dresden’s organic stores is not just buying milk, cheese or meat – they are supporting a specific way of treating soil, animals and people.

The core message is: a farm like Podemus is not a nostalgic retreat, but a laboratory for the future of agriculture. It proves that it is possible to work at a high professional level, ecologically consistent, regionally oriented and economically viable – despite bureaucracy, political contradictions and climate stress.

You do not have to become an “eco‑freak” after reading this story. But perhaps next time you shop, a question will linger: who benefits from my money – anonymous agribusinesses or people who are willing to take responsibility? And which landscapes, which farms, which working conditions do I want to co‑finance with every shopping list? Podemus offers a very concrete, very down‑to‑earth and at the same time highly inspiring answer.

Links

Ziegen-Wanderung

Artenschutz, Landschaftspflege und Naturerlebnis in der Sächsischen Schweiz. Patrick Pietsch ist Ziegenhirte, Züchter und Naturschützer und zeigt mit seinem Projekt, wie Wandern, Bildung und ökologische Landwirtschaft zusammenwachsen können.

Biodiversity, landscape management and nature experience in Saxon Switzerland. Patrick Pietsch is a goat herder, breeder and conservationist, and his project shows how hiking, education and ecological agriculture can grow together.

Gallery

Von Ziegen lernen – Wie Landschaftspflege in der Sächsischen Schweiz lebendig wird

Wandern in der Sächsischen Schweiz zählt zu den schönsten Erlebnissen, die man in Deutschland haben kann: steile Felsen, tiefe Wälder, weite Ausblicke. Doch was diese Landschaft wirklich besonders macht, sind nicht nur die Sandsteingipfel und das Elbtal – es sind auch die Menschen, die sie pflegen, schützen und mit Leben füllen. Einer dieser Menschen ist Patrick Pietsch: Ziegenhirte, Naturschützer, Züchter und stiller Botschafter einer Idee, die zeigt, wie Artenschutz, Tourismus und Klimaschutz zusammenwachsen können.

Wer Patrick noch nicht kennt, sollte ihn treffen – am besten auf einer seiner geführten Ziegenwanderungen durch die Felslandschaft rund um Königstein, Pfaffenstein und Quirl. Dort wird schnell klar: Ziegen sind nicht nur charmante Begleiter, sondern unverzichtbare Partner in der Landschaftspflege – und ein lebendiges Beispiel dafür, wie Naturschutz ganz praktisch funktionieren kann.

Eine Bergtour, die mehr ist als Wandern

Bereits von weitem hört man die kleinen Glocken und das charakteristische „Bääähn” der Herde. Der Treffpunkt liegt meist am Fuße des Quirls, mit Blick auf die Festung Königstein – Panorama inklusive. Hier beginnt nicht nur eine Wanderung, sondern auch eine Begegnung mit einer fast vergessenen Form des Wirtschaftens: der extensiven Weidehaltung auf steilen, schwer zugänglichen Grünlandflächen, die sonst kaum genutzt werden könnten.

Patrick Pietsch führt die Touren selbst – und erzählt dabei von der Geschichte der Thüringer Waldziege, einer vom Aussterben bedrohten Rasse, die er im Herdbuch züchtet. Diese robusten, kletterfreudigen Tiere sind perfekt an die steilen Hänge der Sächsischen Schweiz angepasst. Wo Maschinen nicht hinkommen und menschliche Arbeitskraft an ihre Grenzen stößt, fressen die Ziegen Gestrüpp, invasive Pflanzen und Gehölzaufwuchs – und schaffen damit Raum für Artenvielfalt, lichtliebende Pflanzen und offene Landschaft.

Das klingt technisch, wird aber im Gelände sofort sinnlich: Wer mit den Ziegen auf den Quirl steigt, sieht, wie die Tiere die Vegetation gezielt „gestalten”, wie Licht auf den Boden fällt und wie sich Flora und Fauna entfalten können. Landschaftspflege wird hier nicht mit dem Freischneider gemacht, sondern durch lebendige Tiere, die gleichzeitig Fleisch, Milch und Nachkommen liefern – und nebenbei eine bedrohte Nutztierrasse erhalten.

Vom Informatikstudium zur Ziegenherde

Patrick Pietsch ist kein studierter Landwirt oder Förster – er hat an der HTW Dresden Wirtschaftsinformatik studiert und seine Abschlussarbeit über effizientere Wege der Signalübertragung geschrieben. Ursprünglich wollte er in der freien Wirtschaft arbeiten. Doch während des Studiums engagierte er sich bei der Initiative Ökologie (TUUWI) an der TU Dresden, die sich mit Selbstversorgung, nachhaltiger Landwirtschaft und ökologischem Wirtschaften beschäftigt.

Was als Interesse begann, wurde zur Leidenschaft – und schließlich zum Beruf. Zum Ende seines Studiums startete Patrick das Projekt Ziegen-Wanderung, suchte geeignete Flächen rund um Königstein und begann, Thüringer Waldziegen zu züchten. Heute betreibt er den Ziegen-Hof Königstein, einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb, der Grünlandflächen bewirtschaftet, eine bedrohte Nutztierrasse erhält und gleichzeitig als Bildungs- und Begegnungsort dient.

Wer Patrick bei seinen Vorträgen zuhört, könnte meinen, er habe Landschaftsökologie studiert – so fundiert, lebendig und begeisternd spricht er über Beweidungskonzepte, Sukzession, Artenvielfalt und die Rolle der Ziege im Ökosystem. Seine Begeisterung steckt an – und macht aus einer einfachen Bergwanderung ein intensives Naturerlebnis.

Nachfrage steigt – Strukturen fehlen

Inzwischen ist Patrick weit über die Region hinaus bekannt. Familien, Schulklassen, Wandergruppen und Naturschutzinteressierte melden sich von überall für die Touren an, die über ziegen-wanderung.de gebucht werden können. Auch Privatpersonen fragen zunehmend an, ob Patrick mit seiner Herde Flächen beweiden kann – steile Hanggrundstücke, verwilderte Wiesen, schwer zugängliche Brachflächen.

Die Nachfrage wächst schneller, als Patrick allein bewältigen kann. Manche Anfragen muss er inzwischen ablehnen. Was fehlt, sind Mitstreiter*innen: Menschen, die Lust haben, als Hirtin oder Hirte zu arbeiten, die Landschaft und Tiere lieben und bereit sind, diese besondere, anspruchsvolle Form der Landwirtschaft mitzugestalten. Der Ziegen-Hof bietet deshalb ab September 2025 FÖJ- und Ö-BFD-Plätze an – eine Möglichkeit, in diese Arbeit hineinzuschnuppern und gleichzeitig einen sinnvollen Beitrag zum Naturschutz zu leisten.

Förderpolitik: Besser geworden – aber noch nicht gut genug

Auch die Rahmenbedingungen spielen eine Rolle. Patrick engagiert sich seit Jahren für eine bessere finanzielle Unterstützung kleiner Schaf- und Ziegenhalter*innen. Eine Petition von 2019 wurde zwar vom Sächsischen Landtag abgelehnt, doch inzwischen hat sich einiges verbessert: Wo es früher erst ab 50 Tieren Prämien gab, liegt die Schwelle heute bei 37 Tieren.

Patrick plädiert dafür, die Förderung bereits ab 20 Tieren zu gewähren – besonders im steilen, kleinräumigen Gelände der Sächsischen Schweiz macht das Sinn. Kleinere Herden lassen sich hier leichter managen, und eine niedrigere Förderschwelle würde mehr Menschen ermutigen, in die Landschaftspflege mit Tieren einzusteigen. Für die Region wäre das ein echter Gewinn – für die Artenvielfalt, für den Tourismus, für die Kulturlandschaft.

Was bleibt nach der Wanderung

Oben auf dem Quirl angekommen, mit Blick über Felsen, Wald und Elbtal, wird spürbar, was Patrick Pietsch mit seinem Projekt geschaffen hat: einen lebendigen Beweis dafür, dass Naturschutz, nachhaltige Landwirtschaft und regionale Wertschöpfung keine Gegensätze sind, sondern sich gegenseitig stärken können. Die Ziegen sind dabei mehr als Sympathieträger – sie sind Werkzeug, Partner und Motivation zugleich.

Für Wanderfreund*innen, Naturschutzaktive und politisch Interessierte ist eine Ziegenwanderung deshalb weit mehr als ein netter Ausflug: Es ist eine Begegnung mit einer anderen Art, Landschaft zu nutzen, zu pflegen und zu verstehen. Wer einmal dabei war, geht mit einem neuen Blick durch die Sächsische Schweiz – und vielleicht auch mit der Einsicht, dass es nichts Gutes gibt, außer man tut es.

Mehr Informationen zu den Touren, zum Hof und zu den Freiwilligenstellen gibt es unter ziegen-wanderung.de und ziegen-hof.de

Learning from Goats – How landscape conservation comes alive in Saxon Switzerland

Hiking in Saxon Switzerland is one of the finest experiences Germany has to offer: steep rock formations, deep forests, sweeping views. But what truly makes this landscape special is not just the sandstone peaks and the Elbe valley – it is also the people who care for it, protect it and bring it to life. One of these people is Patrick Pietsch: goat herder, conservationist, breeder and quiet ambassador of an idea that shows how species protection, tourism and climate action can grow together.

Anyone who does not yet know Patrick should meet him – ideally on one of his guided goat hikes through the rocky landscape around Königstein, Pfaffenstein and Quirl. There it quickly becomes clear: goats are not just charming companions, but indispensable partners in landscape management – and a living example of how conservation can work in practice.

A mountain tour that is more than hiking

From a distance you can already hear the small bells and the characteristic bleating of the herd. The meeting point is usually at the foot of the Quirl, with a view of Königstein Fortress – panorama included. Here begins not only a hike, but also an encounter with an almost forgotten form of land use: extensive grazing on steep, hard‑to‑reach grasslands that could otherwise hardly be used at all.

Patrick Pietsch leads the tours himself – and tells the story of the Thuringian Forest Goat, an endangered breed that he raises in the herdbook. These robust, sure‑footed animals are perfectly adapted to the steep slopes of Saxon Switzerland. Where machines cannot go and human labour reaches its limits, the goats eat scrub, invasive plants and woody growth – creating space for biodiversity, light‑loving plants and open landscape.

That may sound technical, but in the field it becomes immediately tangible: anyone who climbs the Quirl with the goats sees how the animals actively “shape” the vegetation, how light falls on the ground and how flora and fauna can unfold. Landscape management here is not done with brush cutters, but by living animals that also provide meat, milk and offspring – while preserving an endangered livestock breed.

From computer science to a goat herd

Patrick Pietsch is not a trained farmer or forester – he studied business informatics at HTW Dresden and wrote his thesis on more efficient ways of signal transmission. Originally he wanted to work in the private sector. But during his studies he became involved with the Ecology Initiative (TUUWI) at TU Dresden, which focuses on self‑sufficiency, sustainable agriculture and ecological economics.

What began as interest became passion – and eventually a profession. Towards the end of his studies, Patrick launched the Goat Hiking project, found suitable land around Königstein and began breeding Thuringian Forest Goats. Today he runs Ziegen‑Hof Königstein, a small agricultural enterprise that manages grassland, preserves an endangered livestock breed and also serves as an educational and meeting place.

Anyone who listens to Patrick during his talks might think he studied landscape ecology – so well‑founded, engaging and inspiring is his talk about grazing concepts, succession, biodiversity and the role of the goat in the ecosystem. His enthusiasm is infectious – and turns a simple mountain hike into an intense nature experience.

Demand is rising – structures are lacking

Patrick has now become known far beyond the region. Families, school classes, hiking groups and conservation enthusiasts sign up from all over for the tours, which can be booked via ziegen‑wanderung.de. Private individuals are also increasingly asking whether Patrick can graze their land with his herd – steep hillside plots, overgrown meadows, hard‑to‑access fallow land.

Demand is growing faster than Patrick can manage alone. He now has to turn down some requests. What is missing are companions: people who want to work as herders, who love landscape and animals and are willing to help shape this special, demanding form of agriculture. The Ziegen‑Hof therefore offers FÖJ and Ö‑BFD placements from September 2025 onwards – an opportunity to get a taste of this work while making a meaningful contribution to conservation.

Funding policy: improved – but not yet good enough

The framework conditions also play a role. Patrick has been campaigning for years for better financial support for small sheep and goat keepers. A petition in 2019 was rejected by the Saxon parliament, but things have since improved: where previously subsidies were only available from 50 animals onwards, the threshold today is 37 animals.

Patrick argues that funding should be granted from 20 animals onwards – especially in the steep, small‑scale terrain of Saxon Switzerland, this makes sense. Smaller herds are easier to manage here, and a lower funding threshold would encourage more people to get involved in animal‑based landscape management. That would be a real gain for the region – for biodiversity, for tourism, for the cultural landscape.

What remains after the hike

At the top of the Quirl, with views over rocks, forest and the Elbe valley, it becomes tangible what Patrick Pietsch has created with his project: living proof that nature conservation, sustainable agriculture and regional value creation are not opposites, but can strengthen each other. The goats are more than mascots – they are tool, partner and motivation all at once.

For hiking enthusiasts, conservationists and those interested in policy, a goat hike is therefore far more than a pleasant outing: it is an encounter with a different way of using, caring for and understanding landscape. Anyone who has been once will walk through Saxon Switzerland with new eyes – and perhaps also with the realisation that there is nothing good unless you do it.

More information about the tours, the farm and the volunteer positions is available at ziegen‑wanderung.de and ziegen‑hof.de.

Links

Patrick Pietsch

Bielatalstraße 13 01824 Königstein

deinHof e.V.

Die Gemüsekooperative deinHof e.V. ist mehr als eine solidarische Landwirtschaft, sie ist ein gesundes Echo, auf einer von industrieller Landwirtschaft und Preisdruck geplagten Gesellschaft, in der Mitglieder und Gärtnerinnen eine Gemeinschaft bilden und nicht durch lange Lieferketten und den Staus an den Supermarktkassen getrennt sind.

The vegetable cooperative deinHof e.V. is more than just a community‑supported farm; it is a healthy echo in a society strained by industrial agriculture and price pressure, where members and growers form a community instead of being separated by long supply chains and supermarket queues.

Gallery

Wachsender Wandel deinHof e.V.: Die Kraft der solidarischen Landwirtschaft

Solidarische Landwirtschaft bedeutet, Landwirtschaft und Ernährung gemeinsam zu tragen – genau darum geht es bei deinHof in Radebeul an der Elbe. Der Hof ist nicht nur Anbaufläche, sondern eine andere Art des Wirtschaftens, des Zusammenlebens und des Verantwortung-Teilens. Die Menschen in der Solawi sind ihr Herz und ihr Antrieb: etwa Julia Mertens, die seit Jahren die Gemeinschaftsarbeit koordiniert, und die Gärtnerinnen, die Tag für Tag dafür sorgen, dass vielfältiges, samenfestes Bio-Gemüse wächst. Mitglieder können sich bei Mitmachtagen auf dem Hof, in Arbeitsgruppen, bei Umfragen oder auf Mitgliederversammlungen einbringen. Der Verein ist bewusst hierarchiearm organisiert: Jedes Argument zählt, Entscheidungen werden transparent und mit Blick auf das gemeinsame Ganze getroffen. Die Gärtnerinnen sind dabei weder klassische Angestellte noch Chefs – sie bringen ihr gärtnerisches Wissen ein und entscheiden über den Anbau.

Solawis wie deinHof sind wichtig, weil die globale Ernährungsindustrie heute oft mehr ökologische und soziale Probleme erzeugt, als sie Menschen wirklich gesund und fair satt macht. deinHof zeigt im Kleinen, was im Großen unmöglich scheint: Mehr als 400 Menschen können ihre Lebensmittelversorgung auf wenigen Hektar selbst organisieren, ohne auf Kosten von Böden, Tieren oder anderen Menschen zu wirtschaften. Das Konzept der Solidarischen Landwirtschaft wird weltweit praktiziert, und auch in Deutschland arbeiten inzwischen viele hundert Betriebe und Initiativen nach diesem Prinzip oder erproben es in verschiedenen Formen.

Die Grundlage all dessen ist der Wunsch nach einem Kulturwandel – weg vom billigsten Preis, hin zu Wertschätzung, fairen Bedingungen und der Einsicht, dass das, was auf unseren Tellern liegt, immer auch mit Macht, Abhängigkeit und Verantwortung zu tun hat. deinHof zeigt seit über zehn Jahren, wie eine Solawi durch Krisen hindurch funktionieren, sich neu organisieren und weitergetragen werden kann – nicht, weil der Markt es belohnt, sondern weil Menschen sich bewusst dafür entscheiden, Verantwortung zu übernehmen. Mitglieder verzichten dabei auf klassische Rollen: Es gibt keinen Verkauf über den Markt, keine Gewinnmaximierung, keine strenge Hierarchie. Stattdessen prägen Transparenz, soziokratische Strukturen, Beitragsrunden, offene Diskussionen und geteiltes Risiko den Alltag.

Das Hofteam packt das Gemüse einmal pro Woche in Radebeul und verteilt es von dort auf verschiedene Depots. Die Mitglieder holen ihre Ernteanteile in den Depots in Radebeul und in mehreren Dresdner Stadtteilen ab. Je nach Jahreszeit gibt es frisches, saisonales Gemüse – von verschiedenen Kohlsorten, Salaten und Möhren über Zucchini, Rote Bete und Fenchel bis hin zu Tomaten, Gurken, Lauch, Kartoffeln, Mangold und Kräutern. Im Sommer sind die Kisten oft so üppig gefüllt, dass Einkochen, Einfrieren oder Teilen naheliegt; im Winter dominieren Lagergemüse und Haltbares wie Kartoffeln, Karotten, Sellerie, Wintersalate, Kohl, oft ergänzt durch eigenes Sauerkraut oder andere Eingemachtes.

Wer deinHof kennenlernt, nimmt meist mehr mit nach Hause als eine Ernte. Es bleibt die Frage an den eigenen Alltag: Wie möchte ich mich ernähren – und welchen Teil der Verantwortung bin ich bereit zu übernehmen, für Böden, für die Menschen, die meine Lebensmittel erzeugen, und für das, was letztlich auf meinem Teller liegt. Der oft zitierte Gedanke „Der Mensch ist, was er isst“ erinnert daran, dass Ernährung nicht nur satt macht, sondern Gesundheit, Wohlbefinden und Selbstbild prägt. Im Alltag von deinHof wird spürbar, dass Nachhaltigkeit kein fertiger Zustand ist, sondern ein gemeinsamer Prozess: ein Ausprobieren, wie Wirtschaften ohne Ausbeutung, ohne vermeidbare ernährungsbedingte Erkrankungen und ohne mutwillige Zerstörung von Umwelt aussehen kann. Veränderung entsteht hier durch Menschen, die bereit sind, Zeit, Geld und Aufmerksamkeit einzubringen – im Vertrauen darauf, dass andere das ebenfalls tun. Gemeinschaft ist dabei nicht Dekoration, sondern Motor: Ohne die Mitarbeit, das Mitdenken und die geteilte Verantwortung der Mitglieder könnte eine Solawi wie deinHof nicht bestehen.

Growing Change deinHof e.V.: The Power of Community‑Supported Agriculture

Community‑supported agriculture (CSA) means sharing responsibility for farming and food – and that is exactly what deinHof in Radebeul on the Elbe is about. The farm is not only a place of production, but a different way of doing business, living together and sharing responsibility. The people in this CSA are its heart and driving force: for example, Juli Mertens, who has been coordinating community work for years, and the growers who make sure that diverse, open‑pollinated organic vegetables grow there day after day. Members can get involved in many ways: on volunteer work days at the farm, in working groups, through surveys or at members’ assemblies. The association is deliberately organised with flat hierarchies: every argument counts, and decisions are made transparently with the common good in mind. The growers are neither traditional employees nor bosses – they contribute their agricultural expertise and decide on cultivation.

CSAs like deinHof matter because today’s global food industry often creates more ecological and social problems than it manages to feed people in a healthy and fair way. On a small scale, deinHof demonstrates what seems impossible on a large scale: more than 400 people can organise their own food supply on just a few hectares without exploiting soils, animals or other people. The concept of community‑supported agriculture is now practiced worldwide, and in Germany hundreds of farms and initiatives work according to this principle or are experimenting with it in different forms.

At the core lies a desire for cultural change – away from the lowest price and towards appreciation, fair conditions and the understanding that what ends up on our plates is always tied to power, dependency and responsibility. For more than ten years, deinHof has shown how a CSA can function through crises, reorganise itself and be carried forward – not because the market rewards it, but because people consciously decide to take responsibility. Members deliberately step out of traditional roles: there is no sale via the market, no profit maximisation, no rigid hierarchy. Instead, transparency, sociocratic structures, contribution rounds, open discussions and shared risk shape everyday life.

The farm team packs the vegetables once a week in Radebeul and distributes them to several depots. Members collect their shares at depots in Radebeul and in various districts of Dresden. Depending on the season, they receive fresh, seasonal produce – from different kinds of cabbage, salads and carrots to courgettes, beetroot and fennel, and on to tomatoes, cucumbers, leeks, potatoes, chard and herbs. In summer the boxes are often so full that preserving, freezing or sharing with others feels like the obvious thing to do; in winter, storage crops and preserved foods dominate: potatoes, carrots, celeriac, winter salads, cabbages, often complemented by homemade sauerkraut or other preserves.

Anyone who gets to know deinHof usually takes home more than a share of the harvest. A question lingers in everyday life: How do I want to eat – and how much responsibility am I willing to take, for the soil, for the people who grow my food, and for what ultimately ends up on my plate? The often‑quoted idea “You are what you eat” reminds us that food does more than fill us up; it shapes health, wellbeing and our sense of self. At deinHof, it becomes tangible that sustainability is not a finished state but an ongoing, collective process: an attempt to find ways of farming and living without exploitation, without avoidable diet‑related diseases and without deliberate destruction of the environment. Change here is created by people who are willing to invest time, money and attention – trusting that others will do the same. Community is not decoration, but the driving force: without the work, thought and shared responsibility of its members, a CSA like deinHof could not exist.

Links

Tag2wo – Vortagsbäckerei & Kulturcafé

Vortagsbäckerei & Kulturcafé in Dresden-Neustadt. Pepe und Lorenz führen seit 2023

einen Ort, an dem gerettete Backwaren, Segelkaffee, Musik und Gemeinschaft

zusammenkommen. Hier wird nicht weggeworfen, sondern weitergedacht.

Day-old bakery & cultural café in Dresden-Neustadt. Since 2023, Pepe and Lorenz have

been running a place where rescued baked goods, sailed coffee, music and community

come together. Here, nothing is thrown away – everything is rethought.

Gallery

Tag2wo – Wo Brot vom Vortag zur Bühne für Gemeinschaft wird

An der Ecke Kamenzer Straße und Bischofsweg in der Dresdner Neustadt liegt ein kleiner Laden, der von außen mystisch wirkt – ohne Ladenschild, ohne Werbung, nur Musik, Backwaren und Menschen. Wer eintritt, landet in einem Raum, der mehr ist als eine Bäckerei: Es ist ein Wohnzimmer, eine Bühne, ein Treffpunkt für alle, die nicht nur einkaufen, sondern teilhaben wollen. Seit Januar 2023 führen Pepe und Lorenz das Tag2wo – zwei Musiker, die aus dem Hangeln von Job zu Job den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt haben und dabei einen Ort geschaffen haben, der zeigt, wie Kreislaufwirtschaft, Kultur und soziales Miteinander zusammenwachsen können.

Eine Bäckerei mit Geschichte

Die Tag2wo-Bäckerei wurde 2012 von Manuela Schopf gegründet – mit der einfachen, aber radikalen Idee, Backwaren vom Vortag zu retten und zu fairen Preisen weiterzuverkaufen. Was damals als Antwort auf die Verschwendung hochwertiger Lebensmittel begann, hat sich über die Jahre zu einem festen Bestandteil der Neustadt entwickelt. Nach Manuela übernahm Jens Scheina – ein „Tausendsacher”, wie Pepe ihn nennt: zwei Höfe, eine Solarfirma, nebenbei für DHL unterwegs. Als Jens keine Zeit mehr fand, den Laden mit voller Energie zu führen, fragte er Pepe und Lorenz, ob sie sich vorstellen könnten, die Bäckerei zu übernehmen. Die beiden waren bereits als Mitarbeiter im Laden aktiv, gut vernetzt in der Dresdner Künstlerszene und hatten Lust, etwas zu gestalten. Seit Anfang 2023 sind sie die neuen Chefs – und haben den Laden zu einem Ort gemacht, an dem Hierarchien aufgelöst, Strukturen neu gefasst und Ideen willkommen sind.

Vom Vortag auf den Tisch – und dann weiter

Das Konzept ist simpel: Tag2wo verkauft ausschließlich Backwaren vom Vortag, eingekauft von kleinen, regionalen Handwerksbäckereien – keine Industrieware, viel davon nach ökologischen Standards produziert. Brötchen kosten maximal 50 Cent, Brot zwischen einem und zwei Euro. Dazu gibt es Segelkaffee aus Leipzig, der mit dem Segelboot über den Atlantik kam, und frisch aus der Siebträgermaschine für zwei Euro ausgeschenkt wird. „Wir bieten gefühlt den teuersten Kaffee in Dresden an”, sagt Pepe mit einem Lächeln, „aber trotzdem haben wir die Marge, dass wir auch Kunden mit kleinem Einkommen glücklich machen – und als Geschäft überleben können.”

Die Preisgestaltung ist bewusst so angelegt, dass kleine Rücklagen möglich sind, acht Mitarbeiter plus Miete bezahlt werden können – aber niemand reich wird. „Wir wollen die Gemeinschaft bereichern”, sagt Lorenz. Wer mal kein Geld dabeihat, bekommt trotzdem etwas – „wir finden immer eine Lösung”. So entsteht eine soziale Kreislaufwirtschaft, die nicht nur Lebensmittel rettet, sondern auch Menschen einbindet, die sonst oft außen vor bleiben.

Was am Ende des Tages übrig bleibt, wird nicht weggeworfen: Brot geht an Bauern für die Tierfütterung, Süßes wird an Menschen in Armut weitergegeben. Aus Altbrot entstehen Rumkugeln, Semmelbrösel, Backmischungen – die Ideen gehen nicht aus. „Wir überlegen jeden Tag, wie wir noch nachhaltiger werden können”, erzählt Pepe. In Dresden holen sie die Ware mit dem Fahrrad ab, aktuell bauen sie eine Rikscha um, um noch effizienter transportieren zu können.

Mehr als eine Bäckerei: Bühne, Wohnzimmer, Netzwerk

Was Tag2wo besonders macht, ist nicht nur das Brot. Es ist die Atmosphäre. Schon bevor Pepe und Lorenz die Bäckerei übernahmen, gab es eine Gitarre im Laden. Ihre erste Amtshandlung als neue Chefs: ein Klavier auf das Podest stellen. „Vier Leute, vier Ecken – und das Klavier in der Mitte”, beschreibt Lorenz den Moment. Seitdem ist Musik fester Bestandteil: Jeden Freitag gibt es Küfa (Küche für alle) um 18 Uhr, ab 19 Uhr Konzerte, Lesungen, Workshops. Wer ein Instrument spielen will, kann das jederzeit tun. Klavier, Trommeln, Gitarre – alles steht bereit für spontane Jam-Sessions.

Das Publikum ist gemischt: Künstlerinnen, Studierende, Menschen mit und ohne Wohnung, Familien, Seniorinnen. „Was mir bei anderen Cafés auffällt, sind die Blasen, die da abhängen”, sagt Pepe. „Bei uns ist das Publikum durchmischt – und das gefällt uns. Die Menschen tauschen sich aus.” Keine Werbung, kein Schild – und trotzdem kommen Woche für Woche drei bis vier Anfragen von Menschen, die hier arbeiten möchten. „Wir haben einen guten Ruf als Bäckerei und Arbeitgeber, weil man sich hier einbringen kann.”

Tag2wo ist auch Knotenpunkt für die Neustadt: Vernetzt mit der NAJU, mit Ronny Zenker vom Foodsharing, der Treberhilfe, dem Neustadt Art Kollektiv. Kleine Schritte, große Wirkung. „Allein haben wir nicht mal einen Führerschein”, lacht Lorenz. „Schon deswegen sind wir nachhaltiger – wir sind aufs Fahrrad angewiesen oder fragen Leute mit Auto. Da wären wir wieder beim Thema Carsharing.”

Herausforderungen: Wenn Großkonzerne Bäcker aufkaufen

So schön das Konzept klingt, so real sind auch die Widerstände. Pepe und Lorenz haben mit null Euro gestartet. Vorsteuer, Buchhaltungsfehler, Verbesserungen in der Küche, Ausbau der Hygienestandards – alles kostet. Rücklagen aufzubauen ist im ersten Jahr schwer, auch wenn die Kundschaft da ist. „Wir glauben, dass es bergauf geht”, sagt Pepe. „Aber es wäre schön, wenn nachhaltige Unternehmen besser gestützt würden.”

Besonders problematisch: Zwei Bäckereien, von denen Tag2wo bisher Ware bezogen hat, wurden von einem großen Unternehmen aufgekauft. Die neue Leitung verkauft die Reste nicht mehr weiter – „sie schmeißen sie lieber weg, wie uns mitgeteilt wurde”, erzählt Lorenz. Dadurch fehlt ein Teil des Angebots, was für die Kundschaft kritisch ist. Die Hintergründe bleiben unklar, aber die Botschaft ist deutlich: Wenn Konzerne kleine Strukturen schlucken, geht es selten um Nachhaltigkeit – sondern um Kontrolle.

Was bleibt

Tag2wo ist kein perfektes System, aber ein lebendiges. Es zeigt, dass Wirtschaften auch anders geht: mit Transparenz, flachen Hierarchien, fairen Preisen und echtem Gemeinschaftssinn. Wer hier einkauft, rettet Lebensmittel, unterstützt regionale Handwerksbetriebe, finanziert Kultur und gibt Menschen eine Chance, die sonst oft übersehen werden.

Pepe und Lorenz wissen nicht, wie lange sie bleiben. „Wir machen weiter, solange unsere Leidenschaft nicht ausgeht”, sagt Pepe. „Vielleicht sind wir Besucher in diesem Laden, geben unsere Ideen weiter und entwickeln das Geschäft. Was die Zukunft bringt, bleibt ungewiss. Wir leben im Hier und Jetzt.” Und vielleicht ist genau das die Botschaft: dass es Orte wie Tag2wo braucht – nicht als Blaupause, sondern als Experiment, als Einladung, als Beweis, dass eine andere Art des Zusammenlebens möglich ist.

Wer einmal dort war, nimmt nicht nur Brot mit – sondern auch die Frage: Was könnte entstehen, wenn mehr Menschen bereit wären, Verantwortung zu teilen, Strukturen neu zu denken und Gemeinschaft nicht als Kulisse, sondern als Kern zu verstehen?

Tag2wo – Vortagsbäckerei & Kulturcafé

Kamenzer Straße 42b, 01099 Dresden

Mo 17–21 Uhr | Di–Sa 11–18 Uhr | So 12–17 Uhr

Jeden Freitag: 18 Uhr Küfa, 19 Uhr Kulturprogramm

hallo@tag2wo.de | Instagram: @tag2wo

Tag2wo – Where Day‑Old Bread Becomes a Stage for Community

On the corner of Kamenzer Straße and Bischofsweg in Dresden’s Neustadt district sits a small shop that feels mysterious from the outside – no shop sign, no advertising, just music, baked goods and people. Step inside and you enter a space that is more than a bakery: it’s a living room, a stage, a meeting point for everyone who wants not just to shop, but to participate. Since January 2023, Pepe and Lorenz have been running Tag2wo – two musicians who leapt from job‑hopping into self‑employment and in the process created a place that shows how circular economy, culture and social togetherness can grow together.

A bakery with history

Tag2wo bakery was founded in 2012 by Manuela Schopf – with the simple but radical idea of rescuing day‑old baked goods and reselling them at fair prices. What began as a response to the waste of high‑quality food has evolved over the years into a fixed part of the Neustadt. After Manuela, Jens Scheina took over – a “jack of all trades”, as Pepe calls him: two farms, a solar company, on the side working for DHL. When Jens could no longer find the time to run the shop with full energy, he asked Pepe and Lorenz if they could imagine taking over the bakery. The two were already working as employees in the shop, well connected in Dresden’s arts scene and keen to shape something. Since early 2023 they have been the new bosses – and have turned the place into somewhere hierarchies are dissolved, structures are reimagined and ideas are welcome.

From yesterday to the table – and beyond

The concept is simple: Tag2wo sells exclusively day‑old baked goods, bought from small, regional artisan bakeries – no industrial products, much of it produced to ecological standards. Rolls cost a maximum of 50 cents, bread between one and two euros. There is also sailed coffee from Leipzig, which crossed the Atlantic by sailing boat and is freshly dispensed from the espresso machine for two euros. “We offer what feels like the most expensive coffee in Dresden,” says Pepe with a smile, “but we still have the margin to make customers with low incomes happy – and survive as a business.”

Pricing is deliberately designed so that small reserves are possible, eight employees plus rent can be paid – but nobody gets rich. “We want to enrich the community,” says Lorenz. If someone has no money with them, they still get something – “we always find a solution”. This creates a social circular economy that not only rescues food but also includes people who are often left out.

What is left at the end of the day is not thrown away: bread goes to farmers for animal feed, sweets are passed on to people in poverty. Stale bread becomes rum balls, breadcrumbs, baking mixes – the ideas never run out. “Every day we think about how we can become even more sustainable,” says Pepe. In Dresden they collect the goods by bicycle, and are currently converting a rickshaw to be able to transport even more efficiently.

More than a bakery: stage, living room, network

What makes Tag2wo special is not just the bread. It’s the atmosphere. Even before Pepe and Lorenz took over the bakery, there was a guitar in the shop. Their first act as new bosses: put a piano on the podium. “Four people, four corners – and the piano in the middle,” Lorenz describes the moment. Since then music has been an integral part: every Friday there is Küfa (kitchen for all) at 6pm, from 7pm concerts, readings, workshops. Anyone who wants to play an instrument can do so at any time. Piano, drums, guitar – everything is ready for spontaneous jam sessions.

The audience is mixed: artists, students, people with and without homes, families, seniors. “What I notice in other cafés are the bubbles that hang out there,” says Pepe. “With us the audience is mixed – and we like that. People exchange ideas.” No advertising, no sign – and yet week after week three or four requests arrive from people who want to work here. “We have a good reputation as a bakery and employer, because you can contribute here.”

Tag2wo is also a hub for the Neustadt: networked with NAJU, with Ronny Zenker from Foodsharing, Treberhilfe, the Neustadt Art Kollektiv. Small steps, big impact. “We don’t even have a driving licence between us,” laughs Lorenz. “That alone makes us more sustainable – we depend on bicycles or ask people with cars. Which brings us back to the topic of car‑sharing.”

Challenges: when big corporations buy up bakeries

As beautiful as the concept sounds, the obstacles are real too. Pepe and Lorenz started with zero euros. Advance tax, accounting errors, improvements in the kitchen, expansion of hygiene standards – everything costs. Building up reserves is difficult in the first year, even if customers are there. “We believe things will improve,” says Pepe. “But it would be nice if sustainable businesses were better supported.”

Particularly problematic: two bakeries from which Tag2wo had previously obtained goods were bought up by a large company. The new management no longer sells on the leftovers – “they prefer to throw them away, as we were told,” says Lorenz. As a result, part of the supply is missing, which is critical for customers. The background remains unclear, but the message is plain: when corporations swallow small structures, it is rarely about sustainability – it is about control.

What remains

Tag2wo is not a perfect system, but it is a living one. It shows that doing business can work differently: with transparency, flat hierarchies, fair prices and genuine community spirit. Anyone who shops here rescues food, supports regional artisan businesses, finances culture and gives people a chance who are otherwise often overlooked.

Pepe and Lorenz do not know how long they will stay. “We’ll keep going as long as our passion doesn’t run out,” says Pepe. “Perhaps we are visitors in this shop, passing on our ideas and developing the business. What the future brings remains uncertain. We live in the here and now.” And perhaps that is precisely the message: that places like Tag2wo are needed – not as a blueprint, but as an experiment, an invitation, proof that a different way of living together is possible.

Anyone who has been there once takes home not just bread – but also the question: what could emerge if more people were willing to share responsibility, rethink structures and understand community not as scenery, but as core?

Tag2wo – Day‑Old Bakery & Cultural Café

Kamenzer Straße 42b, 01099 Dresden

Mon 5–9pm | Tue–Sat 11am–6pm | Sun 12–5pm

Every Friday: 6pm Küfa, 7pm cultural programme

hallo@tag2wo.de | Instagram: @tag2wo

Links

Vortagsbäckerei & Kulturcafé Tag2wo

Öffnungszeiten: Mo 17 – 21 Di – Sa 11 – 18 So 12 – 17

Kamenzer Str. 42b 01099 Dresden

The Boy and the Burger: Sterneküche auf Rädern

Ein Food Truck im Alaunpark zeigt, wie Nachhaltigkeit schmeckt – und was sie kostet. Nach zehn Stunden in der prallen Sonne schließt Ricardo Teubner die Klappe seines Food Trucks. "Tut mir leid, wir haben schon zu", sagt er nun schon zum zehnten Mal an diesem Abend. Der Duft von frisch Gegrilltem liegt noch in der Luft, aber die Burger sind längst ausverkauft. Ein Ritual, das sich fast jeden Sommertag wiederholt im Alaunpark. Seit acht Jahren steht "The Boy and the Burger" hier – und hat sich vom kleinen Imbissstand zur Institution entwickelt. Doch hinter dem Erfolg steckt mehr als nur gutes Essen: Es ist eine Lebensphilosophie, die Ricardo an ihre Grenzen bringt.

A food truck in Alaunpark shows what sustainability tastes like – and what it costs.

After ten hours in the blazing sun, Ricardo Teubner closes the hatch of his food truck. "Sorry, we're already closed," he says for the tenth time this evening. The aroma of freshly grilled food still lingers in the air, but the burgers have long been sold out. A ritual that repeats itself almost every summer day in Alaunpark. For eight years, "The Boy and the Burger" has been standing here – evolving from a small snack stand into an institution. But behind the success lies more than just good food: it's a life philosophy that pushes Ricardo to his limits.

The Boy and the Burger: Sterneküche auf Rädern

Von der Sterneküche auf die Straße

“Mit 16 Jahren habe ich meine Ausbildung als Koch angefangen”, erzählt Ricardo. Das Restaurant in Brandenburg und Berlin gehörte zu den 30 besten der Region. “Mein Ausbilder und Küchenchef hat großen Wert darauf gelegt, dass die Zutaten frisch und möglichst aus dem Umland kommen.” Diese Prägung hat Ricardo nie losgelassen. Nach der Ausbildung führte ihn sein Weg an den Bodensee, nach Österreich, in die Schweiz und schließlich nach Dresden in ein Sternerestaurant. “Einen Stern bekommt man nur mit ordentlichem Küchenhandwerk und der Produktqualität, die man an den Tag legt.”

Doch mit der Zeit wuchs in Ricardo ein anderer Wunsch. “Ich komme aus Brandenburg, 50 Kilometer vor den Toren Dresdens. Als ich in Sternerestaurants arbeitete oder in der Saison im Ausland war, war mir das egal. Aber in Dresden habe ich gemerkt, dass ich Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie verbringen will.” Die Selbstständigkeit sollte ihm helfen, beides zu verbinden. 2016 gründete er gemeinsam mit Martin Dathe “The Boy and the Burger”.

Wenn der beste Gast zum Partner wird

Martin war anfangs Ricardos bester Gast. “Ich war gerade mitten im Finanzwirtschaftsstudium, aber dann dachte ich, Burger braten ist die bessere Idee”, sagt Martin grinsend. Bereut hat er es keinen Moment. Seit zwei Jahren gehört er fest zum Team, gemeinsam mit Mitarbeiterin Maike Albertowski. Die drei bilden das Herz eines Unternehmens, das sich bewusst gegen das Prinzip “Wachstum um jeden Preis” entschieden hat. “Wir sind kein großes Imperium”, sagt Ricardo. “Über die Jahre haben wir dazu gelernt. Man wird etwas müde, aber auch besser.”

Nachhaltigkeit beginnt beim Einkauf

“Was ist nachhaltig?”, fragt Ricardo rhetorisch. “Ja, wir sind so nachhaltig, wie es denn geht. Wir beziehen unsere Produkte aus der Region.” Das Fleisch kommt von sächsischen Rindern, wird täglich frisch vom Fleischer bezogen und zu Patties gepresst. Der Fleischer arbeitet mit einem Zusammenschluss von Bauern zusammen. “Alles, was heute über den Ladentisch geht, wird auch an dem Tag beim Fleischer eingekauft.” Die Burgerbrötchen kommen vom Traditionsbäcker am Weißen Hirsch, die Pommes aus Kartoffeln aus Ricardos Eltern-Garten. “Zumindest ein großer Teil”, räumt er schmunzelnd ein.

“Wir machen alles selber außer Ketchup und kaufen keine verarbeiteten Produkte.” Diese Philosophie war von Anfang an klar. “Meine komplette Kochlaufbahn war in Restaurants, die ich als sehr nachhaltig einschätze. Das war für mich ein Schlüsselelement, dass ich mein Unternehmen auch möglichst nachhaltig gestalte.”

Mehr als nur grüne Produkte

Doch Nachhaltigkeit bedeutet für Ricardo mehr als nur regionale Zutaten. “Nachhaltigkeit hat nicht nur mit den Produkten zu tun, die man verarbeitet, sondern auch damit, wie gehe ich mit meiner eigenen Zeit um, wie gehe ich mit Mitarbeitern um, wie gehe ich mit Menschen um, die bei mir kaufen oder arbeiten. Viele Läden kaufen sehr gutes Zeug oder beuten ihre Mitarbeiter aus – das ist auch nicht nachhaltig.”

Die Produzenten sind greifbar für Ricardo. “Ich kann sehen, wie die Tiere gehalten werden, wie die Brötchen hergestellt werden, ich kann mit denen reden, und es entstehen persönliche Beziehungen. Dadurch entstehen gute Produkte, weil Leute, die dich mögen, wollen dir keinen Scheiß verkaufen.”

30 Cent mehr für Qualität

Das hat seinen Preis – buchstäblich. “Das ist zwar alles ein wenig teurer, aber die Leute, die bei uns Burger essen, zahlen gern mal etwas mehr. Das sind im Schnitt 30 Cent mehr.” Die Burger kosten zwischen 4,50 und 5,60 Euro. “Die Leute wissen, dass sie Qualität bekommen, und das spricht sich herum. Wir sind beliebt, verkaufen viel, und das spürt man auch – die Nachfrage steigt, und wir sind bereit, länger zu arbeiten, um diesem Ruf gerecht zu werden.”

Der Erfolg gibt ihm recht. Fast jeden Tag im Sommer ist der Food Truck komplett ausverkauft. Normalerweise gliedert sich der Alltag in eine Wochentagstour durch Dresden, während der Truck am Wochenende auf Festivals unterwegs ist. Firmenevents und Hochzeiten gehören ebenfalls zum Repertoire.

Die stille Revolution: Von Fleisch zu Veggie

Eine bemerkenswerte Entwicklung hat sich über die Jahre vollzogen. “Wir haben mit 90 Prozent Fleischanteil und zehn Prozent vegetarisch angefangen. Mittlerweile sind wir bei 60 Prozent Fleisch und 40 Prozent vegetarisch”, erzählt Ricardo stolz. “Der Trend geht nach oben.”

Das passiert nicht von allein. “Wir sind jeden Tag ausverkauft mit den Fleischburgern, aber wir sagen dann zu den Leuten: ‘Hey, wir haben auch noch Veggie-Patties, hast du Bock?’ Ein, zwei Wochen später kommen sie wieder und fragen nach dem Veggie-Burger. ‘Der schmeckt übelst gut, ich brauch gar kein Fleisch.'” Der vegetarische Burger mit viel Mozzarella ist mittlerweile genauso beliebt wie die Fleischvariante.

“Bald bieten wir auch einen veganen Burger an”, kündigt Ricardo an. “Fleisch, das kann nicht nachhaltig sein, sagen viele. Das ist zwar ein Scheißsatz, aber wenn wir es nicht machen, macht es jemand anderes. Lieber verkauft ein Burgerladen 100 Burger pro Tag mit gutem Fleisch aus der Region statt Tiefkühlmassenware.”

Ricardos langfristiges Ziel ist klar: “Am Anfang war das Veggie-Patty, weil es viel Arbeit macht, noch sehr teuer, vergleichbar mit dem Bacon-Burger. Jetzt wird vegetarisch bei uns auf der Karte günstiger. Das Ziel ist, Fleisch teurer zu machen und vegetarisch günstiger. Für das eine ist ein Tier gestorben, das 1.000 Liter Wasser am Tag verbraucht hat, oder 15.000 Liter für ein Kilogramm Rindfleisch. Veggie-Patties sind einfach nachhaltiger. Wasser ist ein knappes Gut und wird noch knapper werden.”

Der Preis des Engagements

Was nach einer Erfolgsgeschichte klingt, hat seine Schattenseiten. “Martin und ich beuten uns selbst aus”, sagt Ricardo offen. “Im Sommer stehen wir im Schnitt 120 Stunden im Bus, um die Preise zu halten, für den Winter vorzubereiten und Sachen, die wir machen, einfach möglich zu machen.” 120 Stunden – das sind mehr als 17 Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche.

“Aber mir geht es gut, es macht Spaß”, fügt er hinzu. Doch er weiß auch: “Irgendwann geht das nicht mehr, wenn die Familienplanung beginnt.” In den letzten acht Jahren war Ricardo nicht einmal im Urlaub, ist nie geflogen. “Das ist nur ein Nebeneffekt meines Engagements. Aber ich glaube, jeder in so einem wohlhabenden Land wie Deutschland kann viel mehr tun.”

Die Grenzen der Nachhaltigkeit

Ricardo stößt immer wieder an Grenzen, die ihm sein Idealismus setzen würde, könnte er es sich leisten. “Wir haben nach einem Elektroauto für unseren Bus geschaut, aber wir können uns das nicht leisten. Das geht bei 80.000 Euro los, und das ist für uns und unsere Kundschaft einfach nicht drin.” Es schmerzt ihn, dass Diesel und Benzin für Imbissstände rentabler sind als nachhaltige Ausstattung.